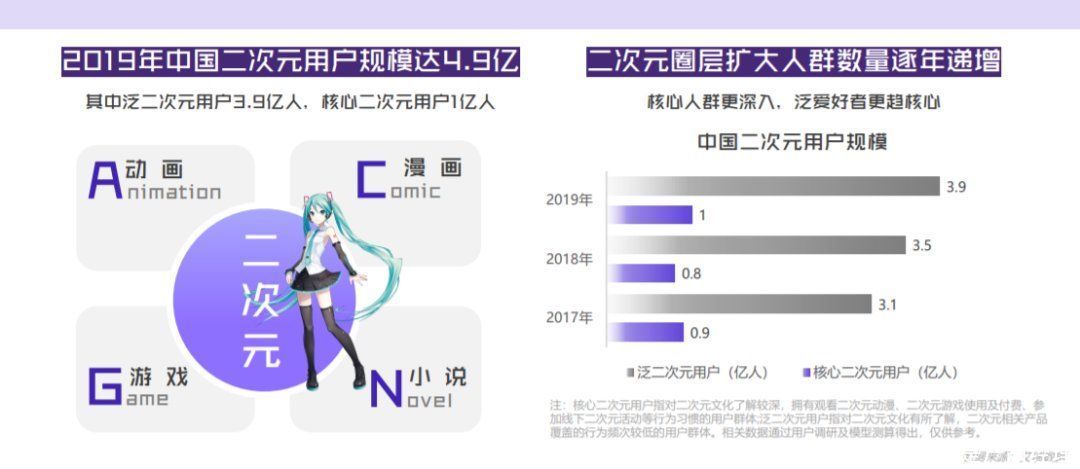

编辑导语:虚拟偶像这个概念在很多年前就已经出现,从很多人熟知的虚拟偶像初音未来、洛天依等形象的出现和逐渐大众化,并且也随着互联网的发展走向商业化;本文作者分享了关于虚拟偶像和商业方面的分析,我们一起来了解一下。

文章插图

前段时间,花西子对外发布品牌虚拟形象,引起外界热议。

自2007年世界上第一位虚拟歌姬初音未来在日本诞生,虚拟偶像的热潮便已蠢蠢欲动,而且随着VR和AR技术的成熟,虚拟偶像的发展也愈演愈烈。

比如稍知名些的洛天依、MOMO酱、Imma、Noonoouri、星瞳等,包括由明星偶像所衍生出来的虚拟形象如易烊千玺的千喵、刘涛的刘一刀等。

【 商业|虚拟偶像真能打破次元壁,走向大众,迎来商业转机吗?】尽管虚偶的热度如火如荼,但同样也面对着业内人士对资本价值的怀疑、对未来文化传播的担忧以及人类情感的过度消费,毕竟丰富的人设、甜美的形象以及情绪化的表达让虚偶在社交媒体上与真人无异,但其人格化的缺失却从某种意义上让人与人的交流无法更进一层。

即便如此,当下各大品牌依然纷纷推出自己的虚拟偶像,带着既做IP又做品牌形象代言人的目的来收割年轻流量,但如此花重金从零开始创立虚偶,打造虚偶,真的就能打破次元壁,走向大众,迎来商业转机吗?

文章插图

一、虚拟偶像的商业价值有多大?虚拟偶像于品牌而言,最大的魅力在于其没有角色限制,没有前期固定的人设和大众认知,可以高度匹配粉丝需求,完美契合用户嗜好,充分拓展内容空间。

而且从风险的角度评估,虚偶更加安全可靠,不会因为自主个性的操作导致翻车或人设崩塌。

目前市面上关于虚偶的玩法无非几类,比如养成系、内容共创型、品牌IP型等等,像养成系这种就偏二次元一点,从最开始的动画、漫画到游戏轻小说等,一点点构建起用户对角色的认知,等认知搭建好之后,出品方可以通过将其偶像化包装,借助其自身流量去创造更大的流量,进而维持角色热度和观众喜爱度。

文章插图

这种类型往往需要对某一特定IP长期的打造,而且受众也基本固定某一圈层,等IP成熟后或遭瓶颈时再进行虚偶的打造,进行商业化的拓展。

但其实这种商业价值的转化往往会带来一定的风险,一方面IP收割完之后往往意味着虚偶生命周期完结,另一方面,IP完全人设化后与大众认知有出入也会造成一定程度的IP喜爱度损失。

内容共创型基本上就是大家所熟知的那些,比如洛天依、初音未来等,从最开始就是带着虚拟偶像的人设定位和某一技能特长走进流量中心,这一类型人设往往以歌/舞姬为主,有一定认知度后再往其他方向拓展。其商业价值同真实偶像的价值相差不大,比如演唱会、代言、直播等等。

文章插图

品牌IP型这类基本上是随着虚偶的热潮起来后,品牌根据自身战略发展而特意打造,比如A站的AC娘,网易新闻的曲师师,小米的小爱同学,SK-II的Yumi等等。

其实品牌这一波虚偶的打造与IP策略并无本质的不同,比如知乎刘看山,海尔的海尔兄弟等等,都是在IP的展现形式上进行了延展,而在商业价值层面也只是为品牌年轻化添了新的呈现方式。

二、虚拟偶像的「人格化缺失」是否会被一直诟病?关于虚偶的人格化缺失对于粉丝而言其实并无不妥,于资本而言反倒也是一种优势,只是圈外人视角对虚偶的发展表现出一种担忧,毕竟随着科技的发展,有一天真的变成了像《头号玩家》里的世界,那后果将不堪设想。

虽说这样描述过于夸张,但是从政策对在线教育的管控视角来看,过度依赖科技的虚偶应该也即将会有一定管控,毕竟当用户对虚偶过度依赖,当资本对虚偶过度控制,那必然是违反商业法则。

抛开人格化缺失来看,虚偶的价值其实还是很清晰可见的,尤其是商业层面的价值,一方面资本对虚偶的打造,赋予了虚偶一定的影响力,这对饭圈、二次元圈都是一种极强的号召,我们日常也能从社交网络或漫展上看到一些Cos虚偶的Coser,包括线上一些关于虚偶的二创、周边等等,可见其粉丝影响力。

关于虚偶最大的噱头其实不仅仅在于对其人格化的争议,更在于人们所谓的打破现实与虚拟的界限,这种所谓的数字媒介与虚拟化身的全新体验,最直接的应用便是走向泛娱乐大众。

- 贝利亚|选择黑暗的奥特曼都怎么样了?五个已死,他成了年轻人的偶像!

- 特效件|新安洲原石改造,偶像大师SC风野灯织配色机

- 数码宝贝|非人哉:九月C位出道当偶像,洛丽塔加双马尾,这玩笑开大了!

- 黑胡子|男主偶像是曹操,老观众看后想当“曹贼”,这一月新番不简单

- 曹贼|男主偶像是曹操,老观众看后想当“曹贼”,这一月新番不简单

- 白丝|白丝短裙绝对领域!《偶像大师闪耀色彩》大崎甜花手办,极致诱惑软甜萌妹。

- 哪吒|非人哉:只因哪吒要走,红孩儿倒立哭泣演偶像剧,龙女掏刀要剁腿

- 动画|《偶像梦幻祭2》周年庆典开启,两点十分承制周年CG动画!

- 日本|一部中国人做的neta二创,让韩国人迷上日本的偶像

- 偶像大师 百万现场|动漫美图:《偶像大师 百万现场》伊吹翼