文章图片

文章图片

文章图片

文章图片

2025年的混动汽车市场 , 是一场技术革命的收官 , 还是一场新战役的开幕?当插混技术飞速迭代、热效率成了新高地 , 增程技术却在市场夹缝中窥觑复苏机会 , 原本以为“稳了”的局势似乎又多了点悬念 。 刺刀见红 , 内卷加剧 , 谁才是真正的赢家?技术发展本该给消费者带来福利 , 可对于企业而言 , 这场逐步内卷的竞赛 , 却像是一场输不起的豪赌 。

提到混动技术 , 很多人第一反应可能会想到“省油”“环保”“动力两不误” 。 但如果一定要找出这场技术军备竞赛中的“命门” , 那就是——发动机热效率 。 2025年的行业战场上 , 能否突破46%的热效率门槛 , 不仅成为车企技术实力的代名词 , 也左右着车型市场表现的命运 。

为什么是46%?如果用最通俗的语言来解释 , 发动机热效率简单来说就是燃料被有效利用的程度 。

更高的热效率 , 意味着单位油耗能爆发出更强的动力 , 同时减少碳排放 。 对于消费者来说 , 不仅用车成本会下降 , 驾驶体验也会更加流畅 , 而对车企而言 , 符合高标准就能进一步获取政策支持和市场信任 。

我国其实早就给这场竞赛定好了方向——《内燃机产业高质量发展规划(2021-2035)》中明确指出 , 2025年到2035年 , 混动技术的发展目标 , 就是提升车辆热效率和降低全车能耗 。 政策的加持让整个行业紧绷了弦 , 吉利、比亚迪、长安、奇瑞等车企纷纷杀入这场46%的军团冲刺战 。

尤其是比亚迪和吉利 , 几乎喊出了“谁先过线 , 谁先饮头汤”的豪言 。 可压力下的技术内卷 , 换来的不仅是行业进步 , 还有对企业研发投入的巨大消耗 。

如果非要用一个案例说插混技术的突破效应 , 那就不得不提到吉利银河星舰7 。 这款2024年底上市的车型 , 用46.5%的热效率彻底定义了插混技术的新高度 , 不仅成为细分市场的标杆 , 还直接影响到了技术淘汰的速度 。

在它出现之前 , 插混车型的普遍热效率还停留在43%-44%之间 , 而46%只是少数车企的“锁定目标” 。

但是银河星舰7做到了 , 它不仅弯道超车比亚迪秦L这样的畅销款 , 还用销量直接回应了消费者对技术的期待:首月订单大幅爆棚 , 一跃成为新能源市场的黑马 。 这背后不仅是技术的革新 , 更是吉利在研发上巨大的押注 。 有人可能会问 , 为什么消费者对几百分之一的提升如此敏感?表面上看 , 这似乎是个冷冰冰的技术数字 , 实际却清晰地折射出消费者对新技术、省油体验和环保概念的综合需求 。

如果说发动机的热效率是一把射向对手的刺刀 , 那么电池技术无疑是插混车型的另一把秘密武器 。 比亚迪的新一代刀片电池 , 就是其中不得不提的关键一环 。

相较过去的版本 , 比亚迪的第二代刀片电池在2025年实现了40%的能量密度提升 , 这不仅大幅降低了车身整体重量 , 也让续航效率和操控感受得到了质的飞跃 。 很多车迷调侃:“刀片电池成了比亚迪插混的大杀器 , 这下对手怕是要慌不择路了 。 ”

的确 , 这项技术将直接改变插混市场的竞争规则 。 当消费者发现 , 价格差不多的插混车型中 , 有一种可以跑得更远、开得更顺且用得更省心时 , 他们还需要犹豫吗?

更有趣的是 , 高端插混的崛起也离不开动力电池的加持 。 例如比亚迪唐L、汉L , 以及领克900等新款车型 , 通过搭载更强的电池和优化的多电机系统 , 不仅让性能体验接近豪华燃油车 , 也替插混找回了曾经被新能源车市场“忽略的尊严” 。

尤其是在这一细分领域 , 插混车型开始将目标对准追求豪华体验和动力性能的车主群体 , 而不再是“只省油”的代名词 。

【只火了1年,2024的主流插混和增程,又要被淘汰了】就在插混技术高歌猛进时 , 被认为逐渐边缘化的增程技术 , 并没有完全退出历史舞台 。 相反 , 它正在酝酿一场可能的复兴 , 尤其是在燃油价格持续下降和高效增程系统技术突破的双重触动下 。

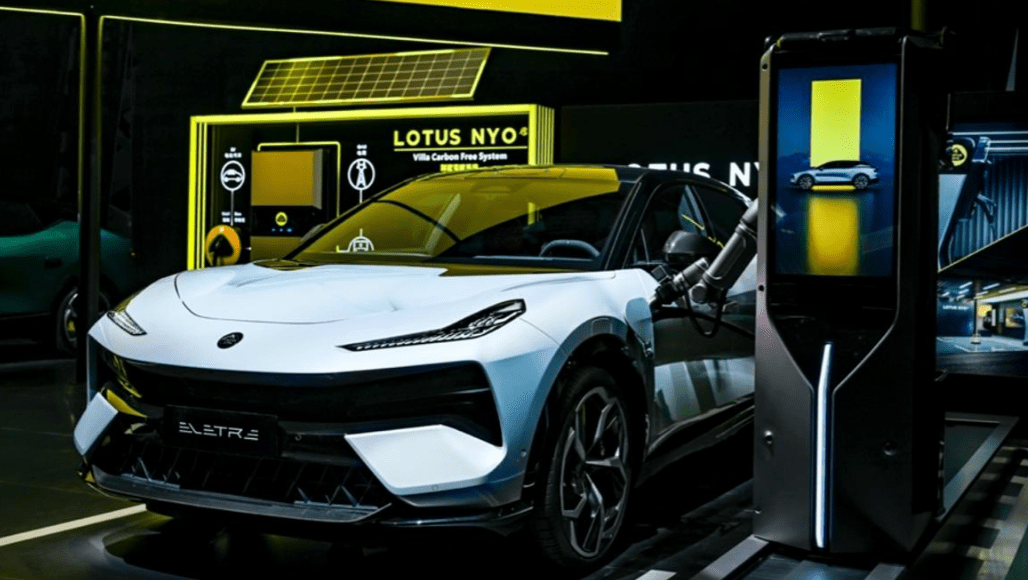

最典型的例子 , 莲花汽车推出的“动态闪充”技术 , 让业内又回头重新审视增程概念的潜力 。 这种技术利用发动机在行驶中为电池增程充电 , 实现了高效续航与实时供电的结合 。 虽然消费者至今对增程车和插混车的选择还存在争议 , 但毫无疑问 , 动态闪充为增程技术打开了新思路 。

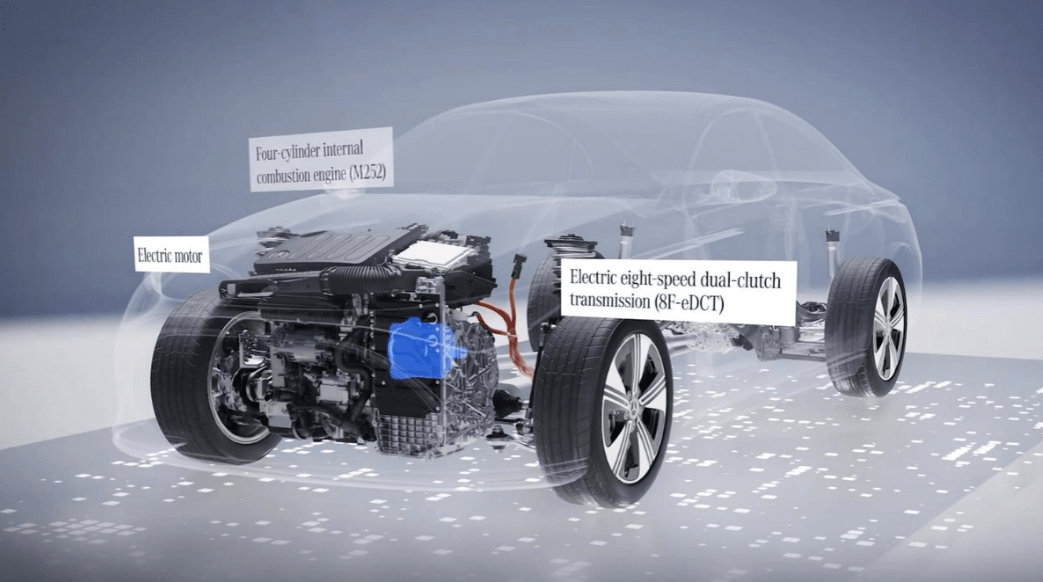

与此同时 , 跨国车企的动作也值得关注 。 像奔驰、丰田这样的传统巨头 , 正通过全新发动机系统和模块化平台布局 , 尝试在中国市场打响“技术反击战” 。 奔驰基于MMA平台开发的插混车型成为了一匹暗中发力的黑马 , 试图撼动比亚迪和吉利的市场地位 。

面对这样的外部压力 , 中国车企未来还有没有这么强的逆袭能力 , 依然是一个问号 。

技术内卷 , 最终惠及消费者 , 但别忘了 , 车企也要“利润过日子” 。 如今 , 行业加速奔跑 , 新技术从热效率到电池性能全线升级 , 消费者自然乐得其成 。 但别忽略市场的另一面:高研发投入和激烈竞争 , 已经让部分中小车企不堪重负 。

2025年的插混与增程市场 , 真的有人能“笑到最后”吗?有时候 , 比拼的不只是技术高度 , 更是企业能否顶住压力找到一条目标明确、成本可控的长跑之路罢了 。

(免责声明)文章描述过程、图片都来源于网络 , 此文章旨在倡导社会正能量 , 无低俗等不良引导 。 如涉及版权或者人物侵权问题 , 请及时联系我们 , 我们将第一时间删除内容!如有事件存疑部分 , 联系后即刻删除或作出更改 。

- 根本开不完!全红婵三个月提了两辆车,全爸无奈:车都没地方停了

- 究竟谁救了极越一把? 前天宣布倒闭第二天正常了,有魄力!

- 价格体系崩塌,合资B级车跌至11万,感觉国产电车不香了

- 长安全新SUV来袭,周杰伦代言,混动降到8万多,宋PLUS有对手了

- 2025年第一个“暴雷”的车企出现了

- C1驾照别再束之高阁了,这4份工作“任你挑”,别浪费几千块学费

- 中型轿车油老虎排行榜,你的座驾上榜了吗?

- 新RAV4 2.0L四驱尊贵开了400km后感受分享,车主:油耗有点惊喜

- 丰田杀了个回马枪,2.5LECVT,油耗4.7L,这才是良心王

- 全年最好卖的五大MPV,有的狂卖12.6万,别克GL8太灵了