一文读懂:佛像从“印度人”变成“中国人”的全过程

傻大方提示您本文标题是:《一文读懂:佛像从“印度人”变成“中国人”的全过程》。来源是依他起。

一文读懂:佛像从“印度人”变成“中国人”的全过程。印度人|佛像|中国人|一文|过程---

雕塑艺术在中国,至少也有五千年的历史。大约从东晋开始,中国有了佛教雕塑。早期的佛像,主要取法于印度传来的佛教图像,而印度也有犍陀罗式和喀坡旦式等不同的佛教艺术。

印度人|佛像|中国人|一文|过程---傻大方小编总结的关键词

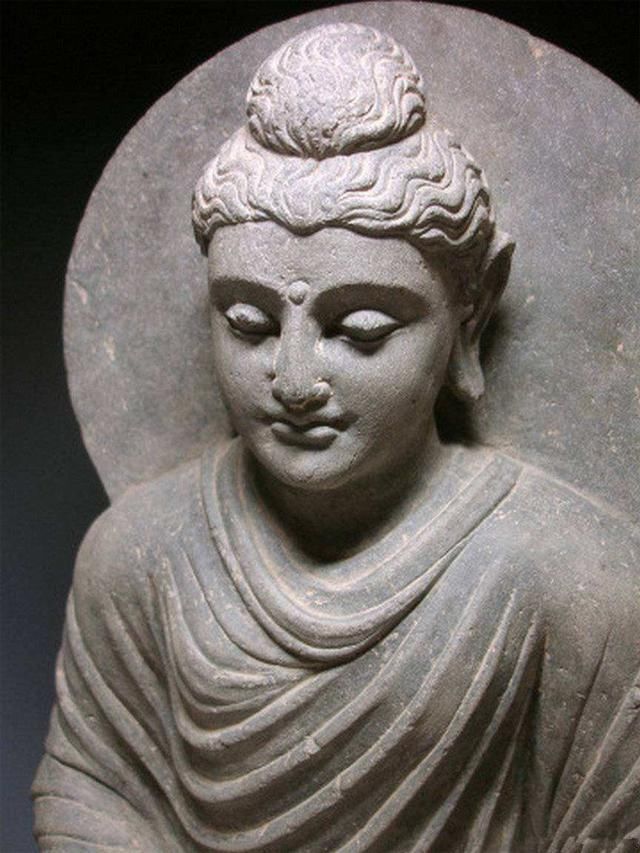

“犍陀罗”本是西北印度的地名。著名的迦腻色迦王在位时,与希腊通商,希腊还派了国使常驻印度,两国关系相当密切。随着经济往来的频繁,带来了更加广泛的文化交流。在潜移默化中,佛教艺术也呈现希腊化的情形,所谓“犍陀罗式”,因而也可称作“希腊印度式”。犍陀罗式的佛和菩萨,有欧洲人般雄壮的体格,有希腊人般英俊的面貌,当然,还留有印度本土的地方特色。

犍陀罗式有立像、坐像、倚像、卧像等各种姿势。佛像大多取坐势,佛座为方座;菩萨、胁侍及护天一般取立势。诸像的面相,额部广阔,鼻梁高隆,目大有光,唇薄欲言,下颚突出,头发卷波,眉间有白毫。诸像的衣饰,轻快飘逸,线条强健,有明显的热带衣料特质。

印度人|佛像|中国人|一文|过程---傻大方小编总结的关键词

“喀坡旦”原是大月支国势力最盛时的小土王之一,后来逐渐成为中印度的一个强国。第四世撒母达义普他王和第五世超日王注重复兴印度文艺,奖励一切艺术,从而使佛教艺术有了一个得以发展的良好气候。喀坡旦式采用印度固有的作法,又融合了犍陀罗式的作风,参以大乘佛教的理想,集印度艺术的大成,可谓达到了佛教艺术的最高峰。

喀坡旦式也有立像、坐像等各种姿势。佛座初为方座,后来逐渐变为莲花座。诸像的手指纤细圆长,手指间张有缦网。菩萨的手足附有手钏、足钏。诸像的衣饰,均为薄质,紧覆于身,几乎没有衣褶。颈边和衣服的下端,稍微突起,两腕的左右附有垂下的衣片。线条柔和流畅,却不如犍陀罗式的刚强深刻。

印度人|佛像|中国人|一文|过程---傻大方小编总结的关键词

这两种艺术形式,对于中国佛教艺术风格的影响,北魏以前多为犍陀罗式,北魏开始多为喀坡旦式,但华夏气息很浓,无论面相、花纹、服装等,都有明显的中国特色。而这种差异又随着时代的变迁而表现出不同的特点,唐代以后则以中国的传统观念,选取美和健康的典型来造型,使佛像充分表现出美与力量。中国的佛教艺术,脱胎于印度的母范,经过印度式样到中国式样的过渡,而最终走上中国化的道路。

印度人|佛像|中国人|一文|过程---傻大方小编总结的关键词

有趣的是,在佛教艺术逐渐中国化的过程中,中国艺术界、佛教界并没有完全扬弃印度化。如果留心观察的话,就可以看到:佛、菩萨都作中国化的面相,罗汉多作印度化的面相;文臣多作中国化的面相,武将多作印度化的面相;年轻的多作中国化的面相,年老的多作印度化的面相--这些几乎已约定俗成。

佛教艺术中国化的过程,也就是佛教中国化的过程,前者是形式,后者是实质。

印度人|佛像|中国人|一文|过程---傻大方小编总结的关键词

- 中信银行暂停北京200万元以上个人住房抵押贷!这个信号你读懂了

- 一张图读懂周鸿祎的颠覆者人生

- 一文读懂:膨胀纹_膨胀纹

- 塔山小学附近有一对一文化课辅导吗

- 一文把房价的事情说清楚

- 一文看懂白酒、乳业和食品行业的2018年

- 干货!一文看懂桥水基金创始人瑞·达利欧中国之行

- 一文搞懂电网、设计院、发电集团、电建公司到底是什么关系

- 一文读懂药物性皮肤瘙痒

- "人之才行,自昔罕全"一文阐述了怎样的人生观