“我不讨厌上班,而且很庆幸有班可上。我不恨有钱人,我自己也立志赚大钱。总有一日,我们家会有自己的小桥、鳟鱼、树屋、SG们,等等,用的至少是我们亲手打拼赚来的钱,不像托里尼一家一样。我觉得,他们一定是继承了一大笔遗产。”

单独挑出来看的话,还会让人产生好奇心,想去了解这些奇特的名词到底是作家构想出来的怎样的一种设定,但其实在阅读小说的过程中,它带来的体验大多是一头雾水。为什么不像冯内古特、石黑一雄、麦克尤恩这些半未来题材的作家那样,在开头将人物生活其中的未来情景解释清楚呢?这个问题我问了乔治·桑德斯,他的回答是,他觉得没有必要。就像我们现在如果在小说里写到“手机”的时候,也不会解释一通“手机有触摸屏和无线信号,是人类用于交流和发布社交平台信息的工具”这样多余的话一样。读下去后也发现的确如此,甚至即使一些情景读完一遍之后依旧是模糊的,但完全不影响对小说的理解。桑德斯小说最重要的部分,无疑是人物在善恶瞬间做出的选择,以及在无形中引导着人物行动的现实环境。

未来世界的原始天性

《天堂主题公园》开头的“穴居人”的设定,其实整篇读完之后,并没有太大的间隔感,反而会感到很契合。人类的生存模式似乎在过去两千年的发展中并没有发生本质性的变化。原始穴居人时期的人类,生存的环境是荒野,要在其中面对未知的威胁,部族的竞争等等。现代社会只是环境从荒野变成了——职场,但模式并没有发生改变。

文章插图

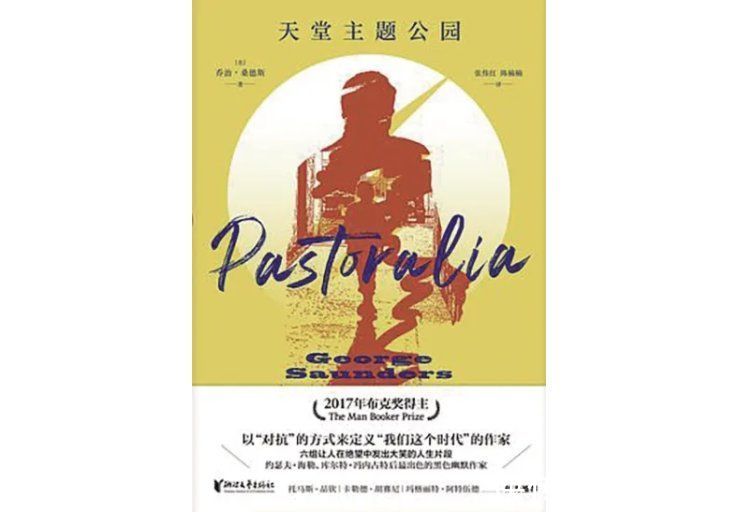

《天堂主题公园》,作者:乔治·桑德斯,译者:张伟红 陈楠楠,版本:浙江文艺出版社2021年9月

英国心理学家德克斯特·迪亚斯写过一本研究人类负面心理的著作,《十种人性》,在“驱逐者”的章节中,他将现代人类的生活状况与野外自然的沙丁鱼做了对比——为什么在职场上人类总喜欢排斥新人,会有小团体和被边缘化的同事。这种模式不是人类所独有的,在自然界中,沙丁鱼群体便通过这种将新成员边缘化的方式,保证了核心老成员的安全感(当然这些沙丁鱼集团最后争斗的结果都是免不了被鲸吞,也挺可笑的)。

《十种人性》这本书里列举了很多人类和动物及原始社会的对比,大概的意思就是,现代社会的运作方式,其实并不是制度等等的原罪,这些心理从原始荒野时期便存在了。只不过,随着文明的发展,人性应该朝着脱离原始性的、更现代的方向发展,遗憾的是,人类尚未能拥有此种心智,今天的人们还是继承了三千年前茹毛饮血的老祖宗们的穴居智慧。

新冠疫情时期,生物学家达娜·霍利和茱莉娅·巴克发现动物身上存在的风险性与社会性的平衡,感染了某种病毒的眼斑龙虾会被群体的其他成员隔离,感染真菌的黑毛蚁会主动远离蚁群,但也有极度依赖集体生活的缟獴会在知道有成员感染患病的情况下依然去共同生活。选择的模式远非现代社会独创,自然原理早已有之,重点在于,人类并不纯靠本能生活,人类是在做出选择并在其中有着心理和逻辑上的犹豫过程。桑德斯的很多小说都在以类似的方式叙述着人类原始天性如何以看似现代性的方式展现。

《天堂主题公园》里的工作氛围是这样的——“我”和一个名叫珍妮特的女人一起在公园里扮演穴居人,他们为游客模拟原始时期人类的生活,按照原始人的习惯烤羊肉,不能使用英语互相交谈否则会被视为重大工作失误,每天结束后,“我”要填一个观察同事今日表现的表格,内容包括“是否注意到任何态度不端的情况”“对同伴整体评价如何”“有没有需要协调的事情”等等,由于管理者一直对珍妮特的业绩不满,所以派了个名叫诺斯通的人来向“我”指示,可以在《同班每日表现评价表》里多写写珍妮特的坏话。这篇故事的人性变化可能是桑德斯短篇小说中最丰富的一个。

文章插图

很明显,这个公园的经营状况已经日薄西山,每日不断重复的表演内容毫无革新可言,以至于在小说开始的时候,有些日子里已经无法再为员工提供一整头山羊。管理者想要开除珍妮特的原因,显然是因为她工作多年,已经“太老了”,对游客来说已经丧失了吸引力——这种看起来有点像当下互联网公司的裁人原因,在桑德斯的很多作品中都出现过。

珍妮特当然没有诺斯通所说的那么糟糕,总体而言她还是个兢兢业业的员工,但她没那么好的原因之一在于年龄太大,已丧失吸引力,原因之二则是她的情绪并不稳定,她不是一个每天在原地以穴居人生活方式来演示的机器人,她有自己的喜怒哀乐,她是个人。因为这一点,她在工作时有时会失误。特别是在珍妮特不成器的儿子来要钱的时候,“俩人多次说脏话,她整个下午都在自己的独立区哭泣”。不过,“我”并没有出卖珍妮特。

- 于连|莫泊桑《一生》:人一辈子幸与不幸,因果都藏在自身

- 养殖者|敖鲁古雅鄂温克族少年儿童受邀参加世界驯鹿画展

- 出版社|这本不足百页的小说里,会“玩”文字的乔治·佩雷克没让读者失望

- 基因组|东西问丨向仲怀:中国蚕桑业如何走上21世纪“新丝绸之路”?

- 总统|【外国领导人登长城】乌拉圭总统:桑吉内蒂“速写”中国长城

- 梓桑|咏雪诗词15首:雪落无声一袭新,茫茫世界约天真

- 桑皮纸|新疆手工艺人:用桑皮纸塑展现新疆特色

- 展品柜|舜辰老年公寓:串彩珠做网花 桑榆暮景也光华

- 北京城市学院|我在冬奥|北京冬奥会开幕式上领着大家跳桑巴 她说“要把奥林匹克精神带回家”

- 字数|奇怪的句中对,桑麻深雨露燕雀半生成,杜甫这两句诗对不对仗?